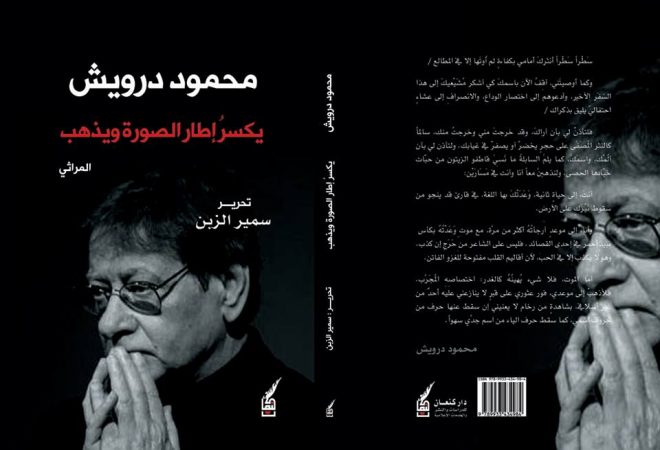

لم يكن محمود درويش شاعر حرب، ولا شاعر بندقية، ولا شاعر “حب وغزل”.. بل كان ،درويش، جميعهم. وأضيف، بتواضع القارىء الهاوي، كان شاعر رثاء أيضاً، ومراثي محمود درويش هو العنوان الذي اخترته أنا للتعريف بمجموعة النصوص الدرويشيّة التي جمعها وأعدها الكاتب سمير الزبن بعنوان ( محمود درويش يكسر إطار الصورة ويذهب: المراثي) الذي صدرت طبعته الأولى في العام 2013 عن دار كنعان للدراسات والنشر بدمشق. و يضم الكتاب مجموعة من مراثي محمود درويش الشعرية، والنثرية التي لا تقّل جمالاً عما كتبه من شعر. ما من شك بأن الاقتراب من حرم محمود درويش، وتجربته الشعرية الفريدة، مغامرةً ليست بمضمونة النتائج، لما تمتّعتْ به تلك التجربة بأبعادها الفكرية، والفنية، والإنسانية، والجمالية، والفلسفية، من فرادة ومصداقية، واكب فيها درويش الواقع خطوة بخطوة، فكان صدى ما كان وما سوف يكون. لقد تمكن الكاتب الفلسطيني سمير الزبن من أن يقدم لنا قراءته الخاصة الشاملة، والعميقة، لتجربة محمود درويش الشعرية، ومراحل تطورها وصولاً نحو القمة، والمراثي منها على وجه الخصوص. يقول سمير الزبن: من حسن حظ التجربة الملحمية الفلسطينية اذا كان للمآسي حظ، أن وجدت منشدها وراويها في محمود درويش. ولنقص في تجربة الرواية الفلسطينية وسيولة تتابعها التاريخي، لم يتح للفلسطينيين فسحة لتأمل تجربتهم فكان على درويش ان يحمل المهمة، وأن يروي التجربة شعرا، حين دونها محطة محطة، عبر قصائد ارتقت إلى مستوى النشيد الملحمي، ضمن طريق لا يعرف له نهاية، لكن بنظر درويش كان “الطريق إلى البيت أجمل من البيت”.

تميزت أعمال درويش بالتتابع والترابط فيما بينها، أي أن كل عمل من تلك الأعمال كان متكأ لما سبقه، ومحملا بالقادم، دون الانقطاع عن واقعه والتاريخ، أو جعله أسير اللحظة الراهنة كيلا يموت معها، صاعداً بأعماله إلى لغة الشعر الخالص الذي تعانق فيه الشخصي، والعام، والإنساني، والوجودي. كسلسلة يصعب تفكيكها وعرضها بحثياً، لأن كل عمل نقدي للأعمال العظيمة هو خيانة لها، وهذا ليس تعالٍ على النقد بل لأن النقد لا يتعدى كونه نص يقتات على النص الأصلي المنقود.. وإن نصا منقوداً بقامة درويش عالي المكانة والجمالية، سيبقى عصياً عن النقد لأنه يقصر من قامته بما في ذلك الكلمات التي أكتبها.

يتابع الكاتب سمير الزبن فيقول: كتب محمود درويش شعرا من لحم ودم. شعرا قادما من الحياة ولم يكتبه من المعاجم بلغة مقعرة كي يدلل على قاموسه اللغوي والشعري والفني العميق.. يقول درويش: “كل ما اكتبه في الحب أو سواه ناجم عن تجارب حية”. بدأت تحولات درويش الفنية منذ قصيدة “سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا”. أما التحول الثاني فهو بعد الحرب الأهلية في لبنان في قصيدة “أحمد الزعتر”. وأما التحول الثالث فجاء بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان في قصيدة “مديح الظل العالي” وما تلاها.. أما التحول الذي أدخله في مرحلة تأملية فكان عقب التدخل الجراحي الثاني 1998 والتي كتب بعدها جداريته الشهيرة، وقد توجت تلك المرحلة بكتابه في “حضرة الغياب”، والتي استخدم الشاعر في وصفها صفة النص ولم يحدد كونها شعرا أو نثرا، وهي المرحلة العليا والأجمل والأعمق في مسيرته الشعرية. في بدايات درويش الأولى أعطي صفة شاعر المقاومة التي لم يكن يحبها، لكن للحياة والواقع شروطه اذ كان خلال تلك المرحلة في داخل الأرض المحتلة فكتب:

“يا دامي العينين والكفين

إن الليل زائل

لا غرفة التوقيف باقية

ولا زرد السلاسل“.

كما نجد أنه كتب في ذات المرحلة:

“ كلامك كالسنونو، طار من بيتي

فهاجر باب منزلنا وعتبتنا الخريفية

وراءك حيث شاء الشوق”

لنراه في ذات المرحلة يقول في قصيدة عكس ما قاله في أخرى أحيانا

الحب والشعر

يتابع الكاتب: عبّر درويش في قصائد كثيرة عن الحب بأكمل حالاته الانسانية، فكان شاعر الحب بامتياز ” لا شاعر الغزل”، الحب الذي يسحرنا ويدعنا مذهولين أمام وقعه وتحوله لكلمات تقولنا دفعة واحدة

“أعدي لي الأرض كي أستريح

فإني أحبك حتى التعب

صباحك فاكهة الأغاني

وهذا المساء ذهب

…

وانت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب

وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر

حين اغترب

وإني أحبك انت بداية روحي، وأنت الختام”

فكانت المرأة هنا هي الحبيبة من لحم ودم، والتي تقول في ذات القصيدة:

“ وحين ينام حبيبي أصحو كي أحرس الحلم مما يراه

وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي

وأختار أيامنا بيدي

كما أختار ورد المائدة”

وللحب وجوه عديدة في شعر درويش فهو من كتب أجمل قصائده لأمه:

“خذيني، إذا عدت يوما

وشاحا لهدبك

وغطي عظامي بعشب

تعمد من طهر كعبك

وشدي وثاقي

بخصلة شعر

بخيط يلوح من ذيل ثوبك

عساني أصير إلهاً

إلهاً أصير

إذا ما لمست قرارة قلبك”

وعاد بعد عقود ثلاث ليكتب لها “تعاليم حورية”.

الموت وجه الحياة

تأمل درويش الموت وتأمل موته الشخصي، ورثى الكثيرين من أصدقائه لكنه خاف ألا يجد من يرثيه رثاءً لائقاً، فرثى ذاته قبل أن يموت ورسم جداريته كاملة، حين نظر الى نفسه في حضرة الغباب فكتب نصه المطلق والأعلى بأجمل صوره الممكنة حين خاطب نفسه قائلا: “سطرا سطرا أنثرك أمامي بكفاءة لم أوتها إلا في المطالع”.

يقوم بهذه المهمة منتظراً موعداً مع الموت قد تأخر فيقول: “فلأذهب إلى موعدي فور عثوري على قبر لا ينازعني عليه غير أسلافي، بشاهدة من رخام لا يعنيني إن سقط عنها حرفا من حروف اسمي كما سقط حرف الباء من اسم جدي سهوا”. لقد كانت دواوين درويش الأخيرة مشغولة دائما بسؤال الموت ومتحدية له، فيها تأمل الشاعر أناه وحاورها في لحظة كأنها البرزخ ما بين الموت والحياة في جداريته، وهي القصيدة الأكثر اكتمالا في تجربته الشعرية، والحياتية لأنها تأتي من ذروة التجربة مع الموت، ومن ذروة التأمل في الحياة، والفن والحب. إنها البيان الشعري الملحمي والختامي لدرويش، الذي طلب في نهايتها قبراً، وقبراً فقط، هذا التأمل العميق لتجربة الشاعر مع الموت، جعله ينتصر على الموت بالفن، أو بالمراوغة والترويض.

كان درويش بقراءته لمقاطع من جداريته في كل أمسية شعرية من أمسياته الأخيرة وكأنه يوزعها على المدن التي أحبها وأحبته، متأملا موته الشخصي:

“مثلما سار المسيح على البحيرة

سرت في رؤياي، ولكنني نزلت عن

الصليب لأنني أخشى العلو، ولا

أبشر بالقيامة. لم أغيّر غير

إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحاً “

يتأمل، في المسار نحو القبر، الموتَ من خلال تجربة الحياة. دون الفصل ما بين التجربة الشخصية والعامة: ” بمذبحة أو اثنتين، انتقل اسم البلاد، بلادنا، إلى اسم آخر. وصار الواقع فكرة، وانتقل التاريخ إلى ذاكرة”. في ديوانه لماذا تركت الحصان وحيدا يكتب درويش سيرته الذاتية شعرياً. وهو الديوان الذي صاغه ببنية روائية أكثر من كونه ديوان شعر، وطرح فيه العديد من التساؤلات، وصور فيه تناقضات فيها من خصوصية التجربة الكثير الذي يرفعها إلى مرتبة الأسطورة حين خاطب عدوه:

“سلّم على بيتنا يا غريب

فناجين

قهوتنا لاتزال على حالها. هل تشم

أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات

الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا، يتمنى زيارتها، لا لشيء

…ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره

بدلا منه؟ سلم عليها إذا اتسع الوقت”

رأى درويش في الموت معاني تدفع إلى الاحتفال بالتفاصيل كقوله

“الآن في المنفى…نعم في البيت،

يوقدون الشمع لك

فافرح بأقصى ما استطعت من الهدوء

لأن موتا طائشا ضل الطريق إليك

من فرط الزحام وأجلك”

كان الشاعر يبحث عن موته في كل مكان، حتى في جنازات الآخرين، التي هي جنازاتنا المؤجلة بالصدفة، لأمر الهي ربما أو لخطأ في القصيدة:

فالموتى سواسية أمام الموت.. لا يتكلمون

وربما لا يحلمون …

وقد تكون جنازة الشخص الغريب جنازتي

لكن أمرا إلهيا يؤجلها

لأسباب عديدة

من بينها خطأ كبير في القصيدة”

يصف سمير الزبن التفاف درويش حول أسئلة الحياة، رغم عقم المحاولة، ويرى البشر خاسرين دائما في معركتهم مع الزمن:

أمشي خفيفا فأكبر عشر دقائق،

عشرين، ستين.. أمشي

وتنقص في الحياة على مهلها كسعال خفيف.

أفكر: ماذا لو أني تباطأت، ماذا

لو أني توقفت؟ هل أوقف الوقت؟

هل أربك الموت؟”

كما حاور درويش نفسه في قضايا أرقته كالذاكرة، والتاريخ، والوجود، والمعنى، والاستعارة، والمنفى، والشعر، والوطن، وغيرها من القضايا التي حاول أن بجد لها حلاً إبداعياً شعرياً، يقول من خلاله تجربته الحياتية الشخصية لشخص خاص، وشعب خاص، ليس بالمعنى الجيني، وإنما بالمعنى التاريخي لتشظي شخص، كان معادلاً لتشظي وطن.

ويعد درويش، في تأمل تجربته الخاصة، للسؤال الجارح: “لماذا نزلت عن الكرمل”؟، وفي النفس الأمارة بالحيرة جواب مبهم: ” كي أتعلم المشي على طريق لا أعرفها”، وتلك الطريق التي لا يعرفها أرسلته للمنفى الذي استهلك عمره الباقي، ليعود إلى بقايا وطن دون الكف عن كونه منفي. يتصالح الراثي والمرثي، في نهاية الرحلة، يتصالح الشاعر مع نفسه في لحظة الموت: “أعلى وأبعد. وأرى طائرا يحملني ويحملك، ونحن جناحاه، إلى ما وراء الرؤيا، في رحلة لانهاية لها ولا بداية، لا قصد ولا غاية. لا أحدثك ولا تحدثني. ولا نسمع إلا موسيقى الصمت”. بهذه الكلمات يختم درويش “في حضرة الغياب”.

في كثير من الأحيان وجد درويش ثوب الشعر أضيق من أن يعبر عنه، لذلك كان يهرب منه ليكتب نصوصاً نثرية باهرة بدأها بكتاب “يوميات الحزن العادي”، ولم يكفه الصعود برائعته “مديح الظل العالي” فقد بقي ما هو ناقص في التجربة، ولكي تكتمل الصورة تألق في نص نثري جميل بعنوان “ذاكرة للنسيان” لم يقلُّ جمالاّ عن نصه الشعري، متوجاً ما كتبه من نثر في حضرة الغياب. وقد اعتبر سمير الزبن صاحب هذه الدراسة بأن أجمل نصوص درويش النثرية هي المراثي، وكان أولها النص الرثائي البليغ، عندما فجع باغتيال غسان كنفاني، فرثاه بقوله : “الموت دائما رفيق الجمال. جميل أنت في الموت يا غسان، بلغ جمالك الذروة حين يئس الموت منك وانتحر. لقد انتحر الموت فيك. انفجر الموت فيك لأنك تحمله منذ أكثر من عشرين سنة ولا تسمح له بالولادة. اكتمل الآن بك واكتملت به. ونحن حملناكم – أنت والوطن والموت. حملناكم في كيس ووضعناكم في جنازة رديئة الأناشيد، ولم نعرف من نرثي منكم. فالكل قابل للرثاء”، مضيفاً: ” لا يكون الفلسطيني فلسطينيا إلا في حضرة الموت. قولوا للرجال المقيمين في الشمس أن يترجلوا ويعودوا من رحلتهم، لأن غسان كنفاني يبعثر أشلاءه ويتكامل، لقد حقق التطابق النهائي بينه وبين الوطن”. روى درويش أن كمال ناصر جاءه غاضباً، بعدما نشر رثاء غسان كنفاني في “الملحق”، وسأله: “ماذا ستكتب عن موتي، بعدما كتبت كل شيء عن غسان؟” ضحك محمود درويش من الإصرار الفلسطيني على الاحتفال بالموت، ونسي الحكاية، ليفاجأ بعد تسعة أشهر باغتياله مع أبي يوسف النجار، وكمال عدوان في “عملية فردان” فكتب يرثيه: ” أخيرا فعلها ومات. صدقه الموت لأن الموت لا يمزح.. كان يصر على انه حامل الموت. كيف نمت فيه هذه الحاسة ولم نشعر؟ وهل مات ليقنعنا بأن الحدس فيه لا يخطئ” ؟. تتالت بعد ذلك نصوص رثاء لم تكن بكائية برغم الألم لأصدقاء يتساقطون الواحد بعد الآخر. قادة مثل ياسر عرفات، جورج حبش، أبو جهاد الوزير، أبو يوسف النجار، ماجد أبو شرار.. وشعراء، مثل: راشد حسين، معين بسيسو، ممدوح عدوان، خليل حاوي، نزار قباني، توفيق زياد، محمد الماغوط، فدوى طوقان.. وأصدقاء، مثل: أميل حبيبي، سمير قصير، سمير درويش، حمادة الصيد.

وكان قد كتب في رثاء أبو جهاد الوزير: تلك عادات البطل التراجيدي: على الأسطورة أن تكتمل بتدخل مباغت من قدر لا يعمل إلا بشروطه الخاصة الساخرة. إذ ليس من حق البطل أن يشهد ختام النشيد”. تمتع الرثاء الدرويشي ونصوصه ببلاغة شاعرية عالية، تميزت بأن النص لا يكرر نفسه، رغم أن الموت واحد، لأن للموتى تجارب وعلاقات مختلفة مع الراثي، وكان درويش يختصر المآسي العامة من خلال مآسي المرثيّ، كما جاء في رثائه لمعين بسيسو بقوله: ” انظروا إلى تألب معين بسيسو على الأمكنة التي لا مكان له فيها، لتروا غربة الروح في شكل لا يوافقها، إن سيرة المنافي كما عاشها، ورواها، وأنطقته الوضوح الحاد، والغرابة الخشنة، مما جعله أحد المعبرين بامتياز، عن لعنة المكان الفلسطيني. إنها سيرة الانتقال المعاكس للبطل التراجيدي من النص إلى الواقع. سنقترب عما قليل، من صدمة عالية، ليس من حق الحالة الفلسطينية أن تختار مهدا لولادة، نولد كيفما اتفق، وحيثما اتفق، ولكن، مضى علينا عمر طويل وموت كثير لنعرف مأزقا آخر أن ليس لأحد منا قبر”. كتب درويش عن عدد من الذين أثروا في حياته الأولى نصوصاً ساحرةً، حيث كتب راثياً أميل حبيبي: “الآن وأنت مسجى على صوتك. ونحن من حولك، رجوع الصدى من أقاصيك إليك الآن لا نأخذك إلى أي منفى، ولا تأخذنا إلى أي وطن. ففي هذه الأرض من المعاني والجروح ما يجعل الإنسان قديسا من لحظة الولادة، وشهيدا حيا مضرجا بشقائق النعمان من الوريد إلى الوريد”. أما عن توفيق زياد فكتب: ” كان يقود قطيع أحلامه المشتت إلى مرعاه المحاصر بالجفاف. ولكن حفنة من الحلم في قبضة يده كانت كافية لأن يغمض عينيه على ختام النشيد الدامي.. نشيده الطويل”. أما رثاء محمود درويش لناجي العلي فكان فيه الكثير من المرارة الشخصية حول ما أشيع حول وجود علاقة له باغتيال ناجي العلي عبر مكالمة هاتفية هدده فيها، وبهذا الخصوص قال درويش: حين استبدل ناجي عبارتي: “بيروت خيمتنا الأخيرة” بعبارته اللاذعة: “محمود خيبتنا الأخيرة”، فكلمته معاتبا فقال لي: لقد فعلت ذلك لأني أحبك.. وأضاف درويش: “إن صناعة الشائعات السامة طورتها من عتاب إلى تهديد، وقد ذهب الشاهد الوحيد دون أن يشهد أحد أنه قال ذلك، مما جعلني التزم الصمت”. قال درويش حين استشهد ناجي العلي: “حين استشهد ناجي العلي، سقطت من قلبي أوراق الأغاني لتسكنه العتمة، الاختناق في الحواس كلها، لا لأن صديقا آخر، صديقا مبدعا، يمضي بلا وداع فقط، بل لأن حياتنا صارت مفتوحة للاستباحة المطلقة، ولأن في وسع الأعداء أن يديروا حوار الخلاف بيننا إلى الحدود التي يريدونها ليعطوا للقتيل صورة القاتل التي يرسمونها وليتحول القتلة إلى مشاهدين”.

يقول الكاتب سمير الزبن : لا يمكن اختصار نصوص درويش الشعرية أو النثرية واختزالها، فهي نصوص متعددة الطبقات والمعاني والقراءات، مشيرا إلى المراثي التي جمعها في هذا الكتاب لعلها تلقي مزيداً من الضوء على تجربة الشاعر الفذة الذي كان له الفضل في الارتقاء بذائقتنا الشعرية والثقافية. ولصعوبة تناول جميع المراثي ضمن هذه القراءة، سنلقي الضوء نحو مقاطع موجزة من بعض تلك النصوص بحسب تاريخ كتابتها ونبدأ بالمراثي الشعرية في رثاء يوسف النجار، كمال عدوان، وكمال ناصر قال في قصيدة “طوبى لشيء لم يصل”:

“ هذا هو العرس الذي لا ينتهي

في ساحة لا تنتهي

في ليلة لا تنتهي

هذا هو العرس الفلسطيني

لا يصل الحبيب إلى الحبيب

إلا شهيدا أو شريدا

– من أي عام جاء هذا الحزن؟

– من سنة فلسطينية لا تنتهي

وتشابهت كل الشهور، تشابه الموتى

وما حملوا خرائط او رسوما أو أغاني للوطن

حملوا مقابرهم.. وساروا في مهمتهم

وسرنا في جنازتهم

وكان العالم العربي أضيق من توابيت الرجوع”

ويقول في رثاء ماجد أبو شرار ومن قصيدة بعنوان ” اللقاء الأخير في روما”:

صباح الخير يا ماجدْ

صباح الخيرْ

قم اقرأ سورة العائدْ

وحث السيرْ

إلى بلدٍ فقدناهُ

بحادث سيرْ

صباح الورد يا ماجدْ

صباح الوردْ

قم اقرأ سورة العائدْ

وشدّ القيدْ

على بلدٍ حملناهُ

كوشم اليدْ

صباح الخير يا ماجدْ

صباح الخير والأبيضْ

قم اشربْ قهوتي، وانهضْ

فإن جنازتي وصلتْ. وروما كالمسدّس،

كلّ أرض الله روما،

يا غريب الدار،

يا لحماً يغطّي الواجهات وسادة الكلمات،

يا لحم الفلسطينيّ،

يا خبزَ المسيح الصلبَ، يا قُربان حوض الأبيض المتوسط…

يا حلم الفلسطينيّ في الطرقات،

يا نهراً من الأجساد في واحدْ.

تجمّع واجع الساعدْ.

لتكتبَ سورة العائد

كما رثى درويش أمل دنقل في قصيدة بعنوان :” بيت من الشعر/ بيت الجنوبي” قال درويش في مقطع من القصيدة

أَلجنوبيُّ يحملُ تاريخَهُ بيَدَيْهِ، كحفنة قمحٍ،

ويمشي على نفسه واثقاً من يسوع

السنابل. إنَّ الحياةَ بديهيَّةٌ… فلماذا

نفسِّرها بالأساطير؟ إنَّ الحياة حقيقيّةٌ

والصفاتِ هِيَ الزائفةْ

قال في آخر الليل: خذني إلى البيتِ،

بيتِ المجاز الأخيرِ…

فإني غريبٌ هنا يا غريبُ،

ولا شيءَ يُفْرحُني قرب بيتِ الحبيب

ولا شيءَ يجرحني في ((طريق الحبيب)) البعيدةِ

قلت: وماذا عن الروحِ؟

قال: سَتَجْلسُ قُرْبَ حياتي

فلا شيءَ يُثْبِتُ أنِّيَ ميتٌ

ولا شي يثبتُ أنِّيَ حيٌّ

ستحيا, كما هِيَ

حائرة آسفةْ…

ويقول في رثاء سليمان النجاب من قصيدة بعنوان: “في رام الله”

“لا أمس لي فيها سواك،

وما خرجت وما دخلت،

وإنما تتشابه الأوصاف كالصفصاف

ماعزها سطور قصيدة رعوية

ومحطة الإرسال ترسل صورة صوتية

لمدينة، تبنى على عجل،

ويسقفها السحاب

ها نحن عدنا اثنين من سفر

أنا وحكايتي الأولى،

يقول رفيق ذاكرتي

: إلى سفر مجازي، أقول

وأول الأرض اغتراب

نمشي على جبل السماء، ونقتفي

آثار موتانا، وأسأله: هل

التاريخ كابوس سنصحو منه، أم

درب سماوي إلى المعنى؟ يقول:

هو الذهاب، هو الإياب. حياتنا

معنا، هنا والآن، فاتبع

فطرة القلب الحكيمة وانتشر بين النباتات

البسيطة تزدهر. فالقلب، لا

علم الحساب هو الصواب

لي أمس فيها، في مدينته الصغيرة

لي تحيته التي تمتد من قاع الفراغ

إلى أعالي السرو

لي ذكرى غد فيها، ولي فيها اكتئاب

ونافذة على الوادي وباب

لي أمس فيها

لي غياب”

ويرسم درويش، في قصيدة بعنوان “في بيت نزار قباني” بالكلمات وبريشة طاووس قصيدة تليق بذائقته الفنية والجمالية العالية، وبمكانة نزار قباني الشخصية، والشعرية، والمكانية:

“بيت من الشعر – بيت الدمشقي

من جرس الباب حتى غطاء السرير،

كأن القصيدة سكنى وهندسة للغمام

بلا مكتب كان يكتب.. يكتب فوق الوسادة

ليلا، وتكمل أحلامه ذكريات اليمام

ويصحو على نفس امرأة من نخيل العراق

تعد له الفل في المزهرية/

كان أنيقا كريش الطواويس،

لكنه لم يكن” دون جوان”. تحط النساء

على قلبه خدما للمعاني، ويذهبن في

كلمات الأغاني. ويمشي وحيدا. إذا

انتصف الليل قاطعه الحلم: في

داخلي غرف لا يمر بها أحد للتحية/

قلت له حين متنا معا

وعلى حدة : أنت في حاجة لهواء دمشق!

فقال: سأقفز بعد قليل، لأرقد في

حفرة من سماء دمشق. فقلت انتظر

ريثما أتعافى، لأحمل عنك الكلام

الأخير، انتظرني ولا تذهب الآن، لا

تمتحني ولا تشكل الآس وحدك

قال: انتظر أنت، عش أنت بعدي. فلا بد

من شاعر ينتظر فانتظرته وأرجأت موتي”

قد يكون رثاء درويش لإيميل حبيبي من أجمل ماكتبه من مراثي، في قصيدة بعنوان: “موعد مع إيميل حبيبي” قال فيها:

” لا لأرثيه، بل لنجلس عشر دقائق

في الكاميرا، جئت. كان الشريط

معدا لمعركة بين ديكين

قلت له قبل موعدنا: عم تبحث؟

قال: عن الفرق بين، “هنا” و”هناك”.

فقلت: لعل المسافة كالواو

بين هنا وهناك… مجازية

قال: عجل تعال صباح غد

قبل موتي، وقبل تجعد زيي الجديد.

خذ الشارع الساحلي السريع. فرائحة المندرينة والبرتقال تعيدك من حيث

مر بعيدك. أما أنا، فسأقضي

نهاري الأخير على شاطئ البحر،

أبحث عن سمك هارب من كهولة صنارتي..

أتيت ولكنني لم أصل. وصلت

ولكنني لم أعد. لم أجد صاحبي في

انتظاري، ولم أجد المقعدين المعدين

لي وله، ولمعركة بين ديكين..

كان كعادته ساخرا، كان يسخر

منا ومن نفسه، كان يحمل تابوته

هاربا من جنازته، قائلا: سينما

كل شيء هنا سينما، سينما، سينما!“

أما في رثاء خليل الوزير وبقصيدة بعنوان : ” مرارة الحرية”، فيقول:

“اليوم لاغدا، بعدما صار الوقت في أيدينا ملك أيدينا. وعما قليل عما قليل.. تمشي أمنية العمر على قدميها الداميتين إلى بيتها الأول. كنا ننشد صعوبة الفرح، بعد ما أدمنا ما يدمينا من أحزان الرحيل. كنا نقرع باب البهجة البعيد. كنا نسمع الصدى القريب

لكن خليل الوزير

ماذا فعل خليل الوزير؟

لم يجرحنا من قبل، ولم يغضب أحدا منا :

أصابع يد ترقص العاصفة، وتعد الأيام الموعودة على سبابة وإبهام. بشاشة تضحك من أعماق الليل. وألفة تصطاد النحل والنمور الشرسة. أخ للجميع.. أب للجميع، وعيد بلا ميعاد. فلماذا يجرحنا حبيبنا الآن؟ لماذا يغدر بأقحوان السفوح؟ لماذا يجعل أبريل أقسى الشهور؟ لماذا يغافلنا، ويصرخ: جدوا لي قبرا في أي مكان، هذا الذي يؤسس ذاك الوطن، لماذا يرمي بهذا السؤال؟

لماذا يطلب جملة اعتراضية؟

تلك عادات البطل الذي لا يعرف أنه بطل. في قلبه سلام يراه على الخارج : في قلبه سلام يحجب المفاجأة.

تلك عادات البطل التراجيدي. إذ ليس من حق البطل أن يشهد ختام النشيد. عليه أن يصنع الحرية ولا يتحرر، وعليه أن يسقط على اللحظة القصيرة الفاصلة بين زمنين.. على برزخ هو جسده. وعليه أن يورث لا أن يرث.

لم نفتقده بعد، لأنه لايزال بيننا، ومعنا، وحارسا لحدود الحلم..

سنفتقده، أكثر، هناك.. حين نهنئ بعضنا البعض بالنصر، ولن نجده بيننا.

هناك… أمام الشجرة التي غرسها، وتحت الراية التي رفعها.

هناك.. سيختلط العيد بالحداد؟

هناك… سنبكي عليه أكثر؟

هناك… سنذوق مرارة الحرية؟

هناك سنجهش : أين أبو جهاد؟”

ويقول في حمل عنوان: “آخر أصوات العاصفة”، يرثي فيه توفيق زيّاد:

في انطفاء توفيق زياد المفاجئ ينطفئ آخر أصوات العاصفة.

كم كان يتمزق أكثر، كلما رأيته أكثر:

كان يودع الذاهبين، من بشر وأفكار، وأحلام، لكنه لم يذهب معهم إلى طقس الندم. إذ لا يقاس صواب الفكرة بمدى نجاح الفكرة المضادة.

ولا تحاسب العدالة بمقياس قدرة الظلم على أخذ بعض المثقفين إلى جماليات لوم الضحية!

وهو لم يمت من قبل في مرة سابقة، كما يواصل الموت أحياء لا يعرفون أنهم أموات. ولم تأخذه الحيرة إلى التساؤل عن الأرض التي سيموت فيها ولا عن الطريقة التي سيموت بها…

كان يريد أن يموت هناك، لأن في وسعه أن يموت هناك.

إن نشيد توفيق زياد الذي نحته من عتبة بيته الفقير في الجليل، سرعان ما تحول إلى صوت الفقراء الحالمين برغيف نظيف وحرية عادية. لقد حفر اسمه الشخصي والجماعي، في آن، على جذع زيتونة صارت هوية، لأن الذائقة العامة عثرت فيه على مرآة واضحة لصورتها، بل إنه رمى في بحيرة الشعر الساكنة أحجارا حركت الموج.

كنا أصغر منه قليلا، وكنا نعجب : أيتسع هذا الشعر لكل هذه الساحات والشوارع؟

أيتسع السجن، سجننا، لكل هذا الهتاف، لكل هذه النوافذ؟

وكنا نتعلم…

ومن القصيدة إلى المظاهرة، ومن المظاهرة إلى الزنزانة إلى فضاء اللغة.. كان توفيق زياد يصير إلى ظاهرة: إلى قائد وإلى بطل ورمز، يلهب الحماسة والمرح ويزوج الحرير للحديد، وهو الحث على الحياة وعلى حب الحياة حتى نشوة الصعاليك.

فإلى من أشير بعد اﻵن؟

ومع من أضحك حتى آخر الشارع؟

مع من أستعيد الحكاية؟

ولمن أتهيأ للزيارة هنا، أو هناك؟

آن لي أن أعرف، وآن لي أن أعترف بأن أشياء كثيرة تموت فيي، تموت فيي على مهل على مهل، في أوج هذا الفراغ.

ولم يعد للعاصفة صوت.

Aljarmaq center Aljarmaq center

Aljarmaq center Aljarmaq center