قراءة في كتاب*

” أيها العرب بيعوا كل شيء باستثناء الأرض, ولا تشتروا من اليهود إلا الأرض”

نجيب نصار \ صاحب جريدة الكرمل

وتقول السيدة هالة العوري في مقدمة ترجمتها : “إن كل من يتساءل عن سبب ترجمة هذا الكتاب إلى العربية أقول له إن غض الطرف عن النقائض ليبقى الوضع المتقيح على حاله، دونما دراسة جادة معمقة لمعرفة الأسباب الموضوعية والاستراتيجية، سيجلب المآزق والهزائم المتتالية”.

فإذا كنا نتفق بأن الماضي يبدأ من اليوم, فالتاريخ, ببساطة, ” كائن” مقيم بيننا, وهو, بلا ريب, ليس حكاية يراد منها التسلية, بل أن استحضار التاريخ, عبر أحداثه وشخصياته المؤثرة, كان ومازال أسلوباً فعّالاً في فهمنا للحاضر. وإذا كان التاريخ طريقنا نحو الماضي فهذا لا يعني بالضرورة أنه يتطابق معه, الماضي حالة غير قابلة للاستعادة أو الاسترداد, ولكننا عبر دراسة التاريخ نستطيع تمثل هذا الماضي.

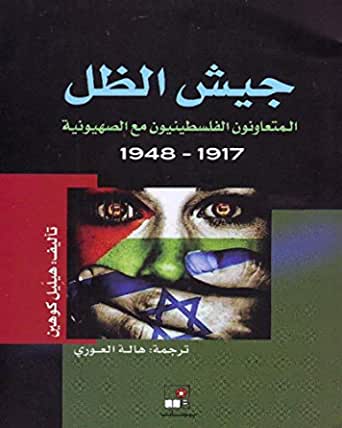

يمكن أن يكون ما سبق مدخلاً لاستعراض كتاب “جيش الظل: المتعاونون الفلسطينيون مع الصهيونية 1917-1948” الذي يتحدث عن تعاون الفلسطينيين مع الحركة الصهيونية, تعاونٌ يتساءل بشأنه الإسرائيلي بيني موريس(1) من خلال ما يمكن أن نتعلّمه من هذا الكتاب. بكلام آخر, ماذا تمثّل “ظاهرة” تعاون الفلسطينيين مع الحركة الصهيونية؟ هل تعبّر عن فراغ بنيوي في قلب الشعور\ الحالة ” الوطنية الفلسطينية”؟. وهل يسمح لنا مثل هذا الفراغ أو الغياب القول- و الكلام دائماً لبيني موريس- بأنه لم يكن يوجد [يقصد في تلك الفترة التي يعالجها الكتاب] شعب فلسطيني أو حركة وطنية فلسطينية, (أم كان هناك مثل هذه الحركة لكنها لم تحظَ بدعم جماهيري؟), وأن العديد من العرب في فلسطين، إن لم يكن معظمهم، يضعون المصالح الشخصية والعائلية والقبلية على حساب المصالح الوطنية. أو بعبارة أخرى، كانت “الوطنية\ القومية” للعديد من السكان العرب في فلسطين مجرد وعي غائر يقع في مكان ما تحت طبقات وعيهم الحالي, وثمة الكثير من الأحداث التاريخية لم يتم توثيقها في سردية موحدة أو حتى غير موثقة في أي كتاب من كتب التاريخ سواء التي تبع طرق السرد التاريخي الحكائي أو تلك الطرق الأخرى غير التقليدية.

فهناك الكثير من الأحداث التي مازالت مجهولة وتنتظر من يفرج عنها وينبشها من أعماق الذاكرة, ولعل كتاب كوهين يعبّر, بطريقة ما, عن هذه الحالة, فمن الحقائق المزعجة التي يواجهها المؤرخون “الوطنيون” تلك الحقائق التي يتسبب في وجودها الاحتلال, وهي ذات طبيعة مزدوجة في التعامل مع المحتل فهو من جهة عدو من الواجب محاربته, ومن جهة أخرى صاحب السلطة العليا وبالتالي لابد من المرور عبره للوصول إلى فرص العمل والتعليم والصحة .. إلخ وغيرها من متطلبات المعيش اليومي, وقد شكّل التعاون مع المحتل معضلة كبيرة للقوى الوطنية التي ترغب في مقاومة هذا المحتل, فثمة أعداد كبيرة من المواطنين ممن سوف يخدمون في مؤسسات الاحتلال وممن سوف يساعدونه في بناء الطرق والجسور والسكك الحديدية والمعامل والبيوت والمستوطنات وغيرها من البنى والهياكل التي ينفذها المحتل لتسهيل سيطرته على البلاد حتى أن البعض منهم قد يتطوع في شرطة وجيش الاحتلال أو يصبح جزء من شبكة عملائه السريين في ملاحق الثوار.

ولا يعدّ التعاون مع العدو أو المحتل مسألة تخص شعب دون غيره, فالأمثلة على هذا التعاون تكاد تكون مطلقة, مثل تعاون شعوب الدول الأوروبية التي احتلتها ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية, ولكي لا نبتعد عن المنطقة, يمكن أن نطرح تعاون العرب مع البريطانيين والفرنسيين ضد العثمانيين في أعقاب الحرب العالمية الأولى, ومن الواضح خلال تلك الفترة أن شعوب المشرق العربي لم تكن ولاءاتها واحدة فمازال الكثير منهم ينظر للقبيلة أو العشيرة كمعيار انتماء أقوى ومنافس للانتماء الإقليمي, ولعل هذا ما يفسر عدم وجود تعريف صارم موحّد للواء الوطني أو القومي, مما أتاح للأفراد اتخاذ مواقف تضع في أغلب الحالات المصالح الشخصية والقبلية فوق المصالح “الوطنية”, وبالتالي كان ثمة سهولة واضحة لديهم لدحض بعض التهم الموجّهة لهم مثل “خيانة القضية الوطنية”, فهذا الأمر بالنسبة لهم في تلك الفترة كان أمر افتراضي, ولذلك يستنتج هليل أن الانتداب البريطاني على فلسطين لم يكن ينتهك أي “سيادة عربية” نظراً لعدم وجودها بالأساس, فالعرب كانوا مجتمعاً واحداً ولكن ليس مجتمع وطني أو قومي بالمعنى الأوروبي, ولذلك كان الأفراد يتحركون في فضاءات بعيدة عن تعريف الولاء والخيانة, لاسيما التعريف الذي تبناه آل الحسيني (2) والذي قام الحسينيون, وفقاً لكوهين, بتوسيعه حتى أن إحدى الصحف المناهضة لهم كتبت في العام 1927 “لو أردنا أن نحصي عدد الخونة في البلاد وفقاً لما تراه بعض الصحف[ أي الصحف الموالية لعائلة الحسيني], لكان العدد يفوق نصف عدد سكان البلاد” (3).

يطرح الكاتب, الذي يصنف عادةً من بين المؤرخين الجدد في إسرائيل, قضية تعامل الفلسطينيين مع الصهيونية من خلال استعراضه لشخصيات بارزة كان لها كبير الأثر في تلك الفترة ولعبت دوراً كبيراً في مراحل معينة من تاريخ القضية الفلسطينية. وإذن الكاتب لا يستهدف متعاملين نكرات, بل رموزاً معروفة لفئات المجتمع الفلسطيني ويطرح دوافعهم المتباينة واستغلال قيادة الحركة الصهيونية لتلك الدوافع التي كانت تحاول اغتنام أي فرصة تقربها من هدفها الاستراتيجي- إقامة دولة يهودية في فلسطين. ويقرُّ كوهين بأهمية أرشيف اللجنة العربية العليا التي يعتمد على كثير من وثائقها, لكنه, ومن موقعه, تبقى الأولية لمصادره الصهيونية من تقارير ومراسلات وغيرها, مما ينفي عن جهده النظري قيمته كبحث سردي عن المجتمع الفلسطيني قبل قيام إسرائيل, ليتحول إلى مجرد مسح إحصائي لأسلوب الإدارة الصهيونية في تعاطيها اليومي مع “جيش المتعاونين” وهذا ما أدى به إلى الفشل في تقويم ما يؤكد وجود حالة تعاون نموذجية معيارية بين الفلسطينيين ناهيك عن البديل المزعوم, فضلاً عن عدم مناقشته للطابع الاستيطاني للمهاجرين اليهود إلى البلاد, ومن هنا ربما نظر إلى أولئك المتعاونين كحفنة من الانتهازيين وأصحاب الإيديولوجيات الانهزامية والخونة لتاريخهم. ولكن هذا لا يمنع من القول أن كوهين قام ببراعة برسم صورة دقيقة ومركبة فمن جهة هناك أعداد “يصفها بالكبيرة” من الفلسطينيين المستعدين لبيع أراضيهم لليهود وحتى إبلاغ السلطات عن الثوار, ومن جهة أخرى كان ثمة العديد منهم يحارب الصهاينة والبريطانيين وينادي بعدم جواز بيع الأراضي, بل ويسعى لإفشال أي عملية بيع أو تعاون مع اليهود. وفي هذا الصدد يزعم كوهين أن آل الحسيني مارسوا سياسات ضيقة شخصية على حساب القضية الوطنية لاسيما في العام الأخير من الثورة العربية الكبرى, ويعتبر أن رفضهم للكتاب الأبيض يعود لأن بريطانيا لم تضمن لهم موقعاً يؤهلهم لتولي حكم الدولة العربية المقترحة في إعلان بلفور, ومن الحسابات العائلية الأخرى التي يذكرها عن آل الحسيني قيام الشيخ طاهر الحسيني، ابن شقيق الحاج أمين الحسيني، بالاتصال بكل من حاييم مارغاليوت كالفاريسكى وإسحاق بن تسفي وهما من نشطاء الحركة الصهيونية يطلب منهم السعي لتأمين منصب مفتي القدس للحاج أمين, فيما بعد باع ابن طاهر زين الدين الحسيني الأرض لليهود.

و بالتوازي, إذا كان الأمر كذلك لبعض أفراد عائلة الحسيني, فإن ما كان يدفع أفراد الطبقات الوسطى والعليا الآخرين ليس الدافع الشخصي بالضرورة, بل التقويم الواقعي لتوازن القوى (4), من شأن التعاون مع المنظمات الصهيونية بالنسبة لهؤلاء أن يقوّي من الوضع الاقتصادي لعائلاتهم وعشائرهم, ويؤمن الارتباط بالأرض والبقاء عليها ولو بالحد الأدنى, أي أن التعاون مع “العدو” سوف يساهم أيضاً في بقاء تلك الفئات أحياء وعلى الأرض. وهو ما يسميه كوهين استراتيجية “قومية” بديلة وليس “تعاون”. دون أن نغفل الدور البريطاني الكبير و الفعّال في توفير السبل المتاحة لتمكين المنظمات الصهيونية من شراء الأراضي من التجار و كبار الملّاك و كان الهدف واضحا بأن تجعل من المدن الفلسطينية الهام ذات أغلبية يهودية جنباً إلى جنب مع تكثيف الهجرة اليهودية إلى البلاد, وقد عمدت سلطات الانتداب إلى التلاعب بالحدود الإدارية لبعض المدن من خلال توسيع حدود بلدياتها مما يتيح لأكبر عدد ممكن من اليهود أن يكونوا في إطارها ( مثلما حدث مع حدود بلدية القدس) دون أن تأخذ في اعتبارها التقارير المختلفة حول المسائل المتعلقة بالهجرة وتسريب الأراضي لليهود , ومن الملاحظ أن ردة فعل العرب كانت قوية وعنيفة إزاء الهجرة أكثر منها إزاء عمليات بيع الأراضي لأن هذه الأخيرة كانت تتم ببطء وفي الخفاء في بعض الأحيان, علماً أن عمليات بيع الأرض ارتبط بالهجرة بصورة مباشرة إذ ترافق مع ازدياد الهجرة ارتفاع سعر الأراضي وهذا ما دفع البعض إلى التراخي بجشع أمام إغراءات المال, الأمر الذي دفع الصحف المحلية إلى مهاجمتهم بشراسة(5)

يقع الكتاب في تسعة فصول ومقدمة تبدأ باستعراض رومنسي على طريقة المستشرقين للقرى المحيطة بالقدس “عين يالو, الولجة, و بيت صفافا. والمالحة.. إلخ وعن هذه الأخيرة يذكر كيف استولت عليها الهاغاناه ليصل إلى ذكر الشيخ عبد الفتاح درويش (6) أهم رجل في قرية المالحة, ولا يفوت الكاتب تذكيرنا أن الشيخ درويش كان يمتلك سيارة أمريكية وداراً تشبه القلعة بشهادة أهل قريته وأن العرب كانوا يصفونه بـ “الخائن” إبان ثورة 1936. من هذا الإطار يتم تهيئة القارئ لسماع العديد من هذه القصص عن شخصيات هامّة فضّلت التعاون مع الصهاينة وقدمت مصلحتها الشخصية على المصلحة الوطنية. ويبدأ بحثه, استناداً إلى العديد من الوثائق المتاحة سواء كانت عربية أم عبرية أم إنكليزية, عن أسس التعاون المتمثل في حصول الصهاينة على المعلومات التي يرغبون بمعرفتها والمعلومات الحيوية للصهاينة والبريطانيين وإخماد الثورة ودورهم في بث الفتنة والخلافات بين أبناء شعبهم والمساعدة في تحويل أكبر قدر ممكن من الأراضي إلى الصهاينة. كما يتحدث أيضاً عن حالة الانقسام التي كانت سائدة بين الفلسطينيين, لاسيما بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي, ثم ينتقل لطرح سؤال جوهري يهدف من خلاله إلى تعريف من هو الخائن, ومن أجل أغراض بحثه يرى بأن الخائن شخص يقدّم مصالحه الشخصية أو العائلية أو السياسية على المصلحة الوطنية, ويصل إلى تعميم غير مبرهن يرى بأن هذا الخائن أيضاً هو من لم يقاطع اقتصاد الييشوف ومن لم يلتزم بالإضرابات العمالية وليتطرق بعد ذلك على أسلوب العرب في التعامل مع الخائن مثل النبذ الاجتماعي أو العقاب الجسدي أو الطرد من العمل, ويضيف إلى هؤلاء نوع من المتعاونين بسبب الضغوط الاقتصادية فبعضهم يتعاون مقابل المال (7) وبعضهم مقابل الحصول على عمل والبعض الآخر من أجل تحقيق بعض المكاسب, ولا ينسى أن يضيف زعماء العشائر البدوية والقرى, الذين يهتمون بمصالح لقبيلة والقرية ويضيف فوق كل هؤلاء نموذج يراه الكاتب نوع من التعاون ويقصد به أولئك الذين ينظرون لليهود كجيران لا يجوز من الناحية الإنسانية محاربتهم, بالإضافة إلى القوميين الملتزمين الذين يعتقدون أن البقاء على الأرض أمر بالغ الأهمية، وأن العمل والتعاون مع الصهاينة هو الاستراتيجية التي ستمكنهم من ذلك، كما دُفع آخرون للتعاون مع الصهاينة أو مع البريطانيين بدافع الكراهية الشديدة للحاج أمين الحسيني.

يركز الكاتب في الفصل السادس على شخصية فخري النشاشيبي و على مجتمع الدروز و المسيحيين و دورهم الهامشي في ثورة 1936, ما سيوحي مستقبلا بقبولهم التعاون مع الصهاينة دون أي موانع, كما يخصص الفصل الثامن للحديث عن الحاج أمين الحسيني وتصاعد دوره, لاسيما بعد اغتيال فخري النشاشيبي. وحالة النهوض “القومي” الفلسطيني وتشكيل عصبة التحرير الوطني ونشاط الحزب الوطني وإنشاء صندوق الأمة والعمل على إيقاف تسرب الأراضي للوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية وملاحقة السماسرة الذين يتولون هذه المهمة. وفي الفصل الأخير يتحدث عن قيمة المعلومات التي حصلت عليها الحركة الصهيونية من هؤلاء المتعاونين وكيف استفادت منها الحركة في قيادة معركتها الأخيرة نحو قيام دولة إسرائيل, ولايفوته الحديث هنا عن تقصير العرب والجامعة العربية في نصرة القضية واتهامهم بالتواطؤ. وليس مفاجئاً أن تظهر عدة أسماء لشخصيات تمثل بالأساس زعامات الإقطاع الزراعي والتجاري (مثل عائلتي الحسيني والنشاشيبي) خلال فترة الانتداب البريطاني لنكتشف أنها كانت على صلات وثيقة بالحركة الصهيونية, رغم ما أشيع عنها من أدوار في قيادة العمل الوطني الفلسطيني آنذاك(8).

ويرى كوهين أن هذه الطبقة الأرستقراطية الفلسطينية كانت قد توصلت إلى شبه قناعة تتمثل في عدم قدرتها على هزيمة المشروع الصهيوني و بالتالي من الحكمة التعاون مع القائمين عليه, ويضع كوهين هذه الفرضية كأساس جوهري ساعد في إدراك العديد من ملّاك الأراضي الأثرياء (الغائبين في الحقيقة, ومعظمهم ليس من أبناء البلد) أهمية الأرض بالنسبة للمشروع الصهيوني, ناهيك عن أهميتها أيضاً للأهداف القومية العربية بوصفها شرطاً مسبقاً لإنجاز كلا المشروعين أو أي منهما, وهذا ما ساعد أولئك الملاك على استسهال عملية بيع الأراضي للوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية. (مع نهاية العام 1947 ،اشترت المنظمات الصهيونية و بعض الأفراد اليهود حوالي 7 % من مساحة فلسطين(9). وكان البائعين معظمهم من العرب, سواء من كبار الملّاك أم ملّاك الأرض الصغار, بالإضافة إلى بعض الأفراد الفلسطينيين الذين باعوا أرضهم لليهود, وليس دقيقاً ما يقوله كوهين من أن “آلاف الفلسطينيين باعوا الأراضي لليهود أثناء الانتداب”. وقد ثبت أن هذا الكلام مبالغ فيه بدرجة واضحة وغير صحيح في العموم, على الرغم من أن هذه الأرض التي اشتراها اليهود هي التي ستكون في واقع الحال الركيزة التي جعلت من المتاح لمجتمع الييشوف من إنشاء شبكة شبه متصلة من المستوطنات كانت بمثابة نواة الدولة التي تأسست في العام 1948.)

ومع ذلك هذا لايعني أن الفلسطينيين كانوا ينظرون للأمور بمنظار واحد, فالغالبية العظمى منهم كانت تعتقد بأن فلسطين لهم ومن حقهم ويجب أن تكون دولة عربية أو جزء من دولة عربية ضمن محيطها الشامي, وبالتالي كان يرى هؤلاء بضرورة محاربة الحركة الصهيونية بالوسائل المتاحة كافة, وهم يقفون على نقيض من ينادون بالحكمة والتعقل والتعايش المشترك بين العرب والمستوطنين اليهود (باعتبار أنه لا يمكن هزيمة الييشوف!). ويؤكد أن عائلة الحسيني قامت خلال ذلك عقد الثلاثينيات بقتل لا يقل عن 1000 عربي فلسطيني منهم 500 خلال العام 1938 وحده, وفي العام 1939 كانت عائلة الحسيني تدفع 100 جنيه فلسطيني لكل من يقتل “خائنا مهماً” و25 جنيه للخائن الأقل أهمية و10 جنيهات لمن يقتل يهودياً(10), دفع هذا الأسلوب بعض العرب إلى الوقوف بجانب الطرف الآخر, أي الصهاينة, ومن معهم وهو ما يرى فيه كوهين من عدم رغبة الجميع في محاربة الصهيونية في العام 1948 فضلاً عن العديد من الهدن والاتفاقيات التي أبرمتها المنظمات الصهيونية والمستوطنات اليهودية من جهة والقرى والبلدات والعشائر العربية المتاخمة لها من جهة أخرى, بل أن قلّة قليلة منهم, في الواقع, حاربوا ضد الييشوف, ولعل هذا كان أحد أسباب هزيمتهم وخسارتهم الحرب والبلد, دون أن يضع في اعتباره أن فشل وتكلفة ثورة 1936- حيث سحق البريطانيون الحركة الوطنية الفلسطينية، وقتلوا الآلاف من نشطاءها، وقطّعوا أوصالها -قد ولّد شعوراً عاماً بالإحباط وخلق حالة يأس حتى جاءت اللحظة المصيرية في عامي 1947-1948. يطرح كوهين ملاحظة ذكية حين يقول بأن الصهاينة لا يفضلون الحديث عن تعاون العرب معهم لأن هذا سوف يقوض مزاعمهم من أن العرب يكنون عداء أصيلاً صلباً لليشوف, كما أن الفلسطينيون يحبذون بدورهم عدم الخوض في مثل هذا النوع من النقاش لحاجتهم الملحّة إلى كل ما من شأنه أن يعزز وحدتهم الوطنية لا أن يهدمها, ويرى أن التعاون الفلسطيني مع الصهاينة يمثل حالة فشل فلسطينية مثالية ساهمت لاحقاً في تقويض المجتمع الفلسطيني برمته في العام 1948 رغم أن هذه الفرضية بحاجة إلى مزيد من البحث لاحتوائها على عيوب جمّة على مستوى المفاهيم و المنهج, فنموذج المتعاونين الذي يطرحه كوهين لا يعبر في الحقيقة عن عموم الشرائح الفلسطينية رغم احتوائه على عناصر وفئات لا يستهان بها, غير أنه كان لهذه الفئات دور فعال أكثر من البقية في تسرب الأرض للمنظمات الصهيونية.

أعتقد, أن كتاب كوهين يكاد يكون رداً على الثورة العربية 1936- 1939, ربما لم يرتاح الكاتب لوجود مثل هذه ثورة أو لم يعجبه قدرة الفلسطيني على الانتظام في ثورة أو لأن مثل هذه الثورة في أسبابها تقوض جوهرياً “شرعية ” الوجود اليهودي في البلاد, فكان الكتاب بمثابة رداً على الثورة حاول تقويضها أخلاقياً من خلال نفي دورها التحفيزي العمودي للمجتمع الفلسطيني, بل عمد إلى التركيز على “الدور القيادي” لعائلة الحسيني وأنصارهم (11) ومساهمتهم في إنهاء الثورة وتبني سياسة الاغتيالات التي دفعت العديد, بسلوك عكسي, الارتماء في أحضان المنظمات الصهيونية و رجال الاستخبارات التابعين للهاغاناه, وبالأخص عائلة النشاشيبي الخصم الأول لهم, وما تلى ذلك من صراع داخلي في المجتمع الفلسطيني بعد انتهاء الثورة سنة 1939.

يركز كوهين هنا على حفنة من الزعماء المحليين الذين تعاونوا مع الوكالة اليهودية ومع بعض المضاربين على الأراضي الذين استمروا في بيع الأراضي لليهود، على الرغم من الحظر القانوني(12). وبينما يقر كوهين بأن العديد من الفلسطينيين شاركوا في قتال عام 1948، فإنه يصور هزيمة الفلسطينيين في تلك الحرب على أنها استمرار للتعاون السابق، مع عدم رغبة الغالبية في حمل السلاح.

ورغم أنه لا يقرر, كما أسلفنا, من هو الخائن أو العميل أو المتعامل, بل يترك هذا الحكم الأخلاقي للقارئ ولكن بعد أن يشبعه بمعلومات تجعله محاصراً ومجبراً على تبني تلميحات كوهين تأسيساً على أن فعل الخيانة يتمتع ببنية اجتماعية يختلف تعريفها باختلاف ظروفها وأسباب نشأتها وما يخالطها من غموض في الولاء والسعي لتحقيق مكاسب اقتصادية ومادية من حلال محاباة العدو, دون أن نغفل دور المغامرة الفردية والغيرة الاجتماعية والتنافس السياسي والخلافات العائلية والثأر الشخصي أو العائلي, وفوق كل هذا الولاء القبلي الذي كان فوق الالتزام الوطني, ومن السهل أن يعيش أولئك المتعاونون حالة وهم تقنعهم بأن عملهم يخدم قضيتهم أو يساهم في حلها بطريقة ما.

رغم كل هذا, إلا أنّه لا يمكننا بسهولة قبول مزاعم كوهين هذه, فحتى ضمن المصادر الصهيونية(13) ثمة هناك من يرى أن ظهور “القومية” الفلسطينية ربما يعود إلى وقت ما من منتصف القرن التاسع عشر, وأن الفلسطينيين كانوا في تلك الفترة “يعرفون” من هم وما يمثلون وما هو العالم لمحيط بهم.

وهكذا يلوي كوهين عنق الحقيقة باتجاه وجهة نظر عائلة النشاشيبي التي كانت ترى عدم جدوى مقاومة المشروع الصهيونية لأنه سينتصر لا محالة ولذلك كانوا مع مشروع التقسيم لأنهم “فهموا أنه لا يمكن للعرب هزيمة الصهاينة”, ويتجلى المنحى الاستشراقي في حديثه عن النزاع بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي بتصويره كنوع من “القصور السياسي” وعدم تمتعهم بـ “الروح الوطنية” كمفهوم حديث نسبياً طوّره بنديكت أندرسون في كتاب الجماعات المتخيلة, باعتبار أن هذه الروح هي التي تدفع المرء للتضحية بحياته في سبيل الأمة والوطن, ولذلك علينا أن نستنتج أسباب قول كوهين من أن ظهور مثل هذه “الروح القومية” عند الفلسطينيين بعد النكبة أمر مدعاة للسخرية, بمعنى أنهم مازالوا لم يصلوا لتلك المرتبة المؤهلة لهم ليكونوا شعباً له مكان في العالم المتحضر, وعلى عكس ذلك تماماً يقرر هليل أن الحركة الصهيونية كانت نسيج متماسك لا يعاني من أي انقسامات بل كانت كتلة جماعية واحدة موحدة ضمن خطوات وطرق محسوبة بدقة لا تترك مجال للخطأ أو للعواطف. لكن ما هو أهم من ذلك لا يظهر الانتداب البريطاني في الكتاب, وكأن فلسطين ساحة صراع مفتوح بين حركة صهيونية منظمة و”عشائر وعائلات” فلسطينية منقسمة ومتناحرة ومتعددة الرؤى والبرامج والمصالح, فلا يتطرق إلى الدور البريطاني في القضاء على ثورة 1936 وأساليب العقاب الجماعي التي اتبعتها سلطات الانتداب فضلاً عن الاعتقالات الجماعية وهي سياسات مكّنت في النهاية الحركة الصهيونية من الاقتراب أكثر فأكثر من مشروعها في فلسطين .

كان يمكن لكتاب كوهين أن يكون ذا معنى لو ابتعد عن حدود القومية الأوروبية التي تبنتها الصهيونية والتي استطاعت بموجبها “عبرنة” الأرض والعمل في فلسطين. ولو خرج كوهين من هذا القماط القومي لاستطاع أن ينظر لما حدث من زاوية أوسع, ولاستطاع أن يصل إلى نتائج أكثر موضوعية, لاسيما في نضال الفلسطينيين ضد آليات نزع الملكية, رغم المنافسة الطبقية والإثنية والطائفية, ولعل هذا ما دفع كوهين لعدم فهم جواب أحد المتعاونين عند سؤاله عن سبب أهمية بقائه في فلسطين: “من الصعب أن أخبرك، ولكن على أي حال قبور أجدادي هنا”.

ختاماً إن الحفر في التاريخ الفلسطيني و تسوية طبقاته ليس بالأمر الهين ولا يعتمد على تصور رغبوي, بل يستدعي منا تأملاً من نوع آخر له طابع بحثي استقصائي تاريخي جدلي منفتح على رؤية تعددية لفترة الانتداب البريطاني وتشكل مجتمع الييشوف في فلسطين في تلك الفترة, وليس رؤية أحادية قائمة على خلفية استشراقية متمركزة إثنياً وعنصرية أوروبية غير خفية. ويبدو ذلك واضحاً من اختيار هليل لنماذجه من المتعاونين. في حين لا تلعب البدائل الاجتماعية\السياسية الأخرى (حزب الاستقلال مثلاً) سوى دور بسيط في سرديته التي يظهر فيها المفتي الحاج أمين الحسيني باعتباره اللاعب الأساسي ويركّز على دوره في إفشال مشروع التقسيم وبالتالي اندلاع حرب 1948 وخسارة فلسطين. وبعيداً عن العواطف التي لا تفيد في هذا الموضع, لا يكفي القول بأن مؤلف الكتاب ليس سوى صهيونياً يكتب بنفس استشراقي و يسعى لتزوير التاريخ والحقاق على الأرض, فالوقائع والتقارير تشير إلى قيام بعض الفلسطينيين ببيع أراضٍ للمنظمات الصهيونية وللأفراد اليهود, وينبغي لنا, من واقع وطني قبل كل شيء, الوقوف أمام النقاط التي يستعرضها الكتاب وعدم الانجرار العاطفي, كما هي العادة, والتعامل بطيش¸ فمن باع الأرض هم من فئات الشعب كافة, وجهاء من و زعماء سياسيين وسماسرة وتجار وعملاء وزعماء قبائل ومخاتير ومرتزقة وفلاحين ومسؤولي نقابات وغيرهم .. إلخ

* جيش الظل.. المتعاونون الفلسطينيون مع الصهيونية 1917-1948

تأليف: هليل كوهين

ترجمة: هالة العوري

بيسان للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى 2015

رابط تحميل الكتاب: https://archive.org/details/@mahmoud962

1) لمزيد انظر مراجعة بيني موريس للكتاب , https://newrepublic.com/article/64363/the-tangled-truth

2) بدأ الحسينيون في معاقبة “الخونة” – بائعي الأراضي والمخبرين واليهود- منذ عشرينيات القرن الماضي. وقد وكان مقتل الشيخ موسى هديب أول حادثة قتل لشخصية عامة في العام 1929 بالقرب من باب يافا في القدس. وينحدر الشيخ موسى هديب من قرية الدوايمة في سفوح الخليل ووجه أنصار الحيني له تهمة بيع الأراضي لليهود فضلاً عن دفاعه عن الانتداب، وقد استضاف ذات مرة المفوض السامي هربرت صموئيل. كما أنه ساعد في تأسيس “الجمعيات الوطنية الإسلامية” المدعومة من الصهيونية في عشرينيات القرن الماضي، لتكون بمثابة قوة موازية للجمعيات الإسلامية المسيحية التي كانت بؤرًا للتحريض القومي المعادي للصهيونية. كما ترأس الجمعية الفلاحية في جبل الخليل التي تم إنشاؤها بمساعدة صهيونية لمواجهة القوميين في المناطق الحضرية. و بحسب تقارير استخباراتية صهيونية قام ثلاثة رجال من عائلة مرقة الخليلية المعروفة يرتدون ملابس النساء بقتل الشيخ موسى هديب في تشرين أول\ أكتوبر، بعد أقل من شهرين من ثورة 1929 التي أثارتها مخاوف روّج لها الحاج أمين الحسيني، من أن اليهود يعتزمون “السيطرة” على الحرم القدسي، وتدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

3) بيني موريس, مصدر سابق

4) يذكر كوهين مقتطفات من خطاب وجهّه مجموعة من شيوخ البدو في وادي بيسان للمفوض السامي البريطاني هربرت صموئيل في عام 1923: “نحن لا نتدخل في السياسة … نحن أناس بسطاء نعيش في خيام و نتعامل مع شؤوننا الخاصة فقط. نتفق مع كل ما تفعله الحكومة …. لم نر شراً من اليهود. لقد قمنا ببيع بعض أراضينا [كذا] للوكالة اليهودية الأمريكية، وبمساعدة الأموال سوف نقوم بتطوير وزراعة ما تبقى من أراضينا. نحن سعداء بهؤلاء اليهود، ونحن مقتنعون بأننا سنعمل معاً لتحسين منطقتنا والسعي لتحقيق مصالحنا المشتركة “. ويقول كوهين أن هذه الرسالة ربما صاغها حاييم مارغاليوت كالفاريسكى، الذي نسق في الوقت نفسه برامج التوعية وأدار شبكة التجسس التابعة للمكتب العربي في الحركة الصهيونية.

5) في مقالة في جريدة الكرمل تعود للعشرين من حزيران\ يونيو 1925 يتم مخاطبة السماسرة بالقول ” يا سماسرة السوء، يا باعة الأراضي، ويا أعداء الله والوطن يا من أغواكم الشيطان، وأغوتكم المادة. يا من تبيعون أعراضكم، يا من تستهترون بمقدساتكم، وتلوثون ثرى بلادكم المجبول بدماء شهدائها الأبرار الذين حرروا هذا الوطن من الشرك والرجس، إلا تخجلون”. و قد انعكس على الشعر في تلك الفترة فيقول الشاعر محمد البسطامي سنة 1931 : رعاك الله ما تصنع لو لاقيت سمساراً؟ فيرد عليه الشاعر إبراهيم طوقان :

إذا ألفيته في الدار هدّ فوقه الدارا

واجعل فوقه الأحجار لا أتركَ أحجارا

واجمَعه بملقاطٍ و أُرم فوقه النارا

أصوّبُ بين عينيه أدقُّ هناك مسمارا

أعلّقُ لوحةً فيها ألا قبّحتَ سمسارا

6) يقول الحاج موسى محمد داوود سلامة (تولد 1920) من أبناء قرية المالحة قضاء القدس في مقابلة مع عمر الغباري في كانون أول\ ديسمبر 2007 أنه من الناس الذين شاركوا في معركة القسطل: “احنا ما تجندناش مع عبد القادر الحسيني، هو مر من البلاد ونادى الشباب للقسطل، مرق من البلد وقال الحقوني يا موالح اليوم يومكم. رحنا معاه، احنا فزعنا، كنت شب ولد يعني، طلعت مع اللي طلعوا وراحوا عالقسطل، وحاربت معاهم يومين بليلتين. كان ينادي عشان يطلع اليهود من القسطل، مرق من بيت صفافا والقطمون والبقعة والمالحة والجورة وعين كارم. من كل بلد طلع شوي. والقسطل مليانة صبر. اليهود على جهة واحنا على جهة. هم يطخوا واحنا نطخ، انقتل ثلاثة وقتها مننا، كنت ولد أنا يمكن 14 سنة وكان معاي اثنين واحد عوض الله وواحد موسى عواد، وكان معاي سلاح” .. ويضيف عن كيفية سقوط المالحة “عبد الفتاح درويش قال للناس ما يطلعوا والناس قالو له انت سمسار. قال انا سمسار بس انا بحميكم، اقعدوا عندي. الناس ما ردت عليه. هو طلع آخر واحد. الناس زهقوا وما عادوا يتحملوا. ” للمزيد انظر, https://zochrot.org/ar/testimony/56300

7) تفيد بعض التقارير أن وكالات شراء الأراضي الصهيونية كانوا يدعون البائعين والمضاربين إلى حفلات صاخبة يقيموها في حيفا وتل أبيب ويعرضون عليهم النساء للترفيه والتسلية أثناء مفاوضات عقد الصفقات. ومثل هذه الإغراءات دفعت العديد من أولئك البائعين والسماسرة إلى بيع المزيد من الأراضي، والمساعدة في بيع أراضي الآخرين، من أجل الحفاظ على نمط حياتهم الجديد, ولكن الأمور لم تكن تسير دائماً على هذا النحو من اليسر والسهولة ففي العام 1946 تم اغتيال الأمير محمد زعيم عشيرة الزناتي أثناء خروجه من صالون حلاقة في حيفا. للمزيد انظر: https://zochrot.org/ar/testimony/56300

8) نشرت صحيفة «فصل المقال» التي كانت تصدر في الناصرة في أواخر نيسان 1997 قائمة بأسماء بعض الفلسطينيين ممن باعوا اليهودَ بعض أراضيهم بين سنة 1918 وسنة 1945. واستندت هذه القائمة إلى وثيقة بريطانية من عهد الانتداب البريطاني. وكان العنوان الذي اختارته «فصل المقال» لقائمتها هو «الآباء القابضون» التي ضمت الأسماء التالية: محمد طاهر الحسيني (والد الحاج أمين) وموسى كاظم الحسيني وموسى العلمي وراغب النشاشيبي وابراهيم الفاهوم ويوسف الفاهوم وتوفيق الفاهوم ويعقوب الغصين، وهؤلاء من أبرز الشخصيات الفلسطينية التي قادت الحياة السياسية في فلسطين قبل النكبة. قامت القيامة ولم تقعد على «فصل المقال». (أنظر: جريدة «النهار» 30/5/1997). غير أن هذه الأسماء وغيرها كانت متداولة بين المؤرخين والدارسين إلى حد ما؛ حيث يذكر جاك كانو في كتابه «مشكلة الأرض» (ص 49)، بعض البائعين العرب أمثال موسى العلمي وعائلة روك وعوني عبد الهادي رئيس حزب الاستقلال الذي يتهمه جاك بأنه كان على صلة ما في قضية بيع أراضي وادي الحوارث، علاوة على القاضي الدكتور كنعان الذي لم يُحدّد اسمه الأول. ومع ذلك فإن ما يكشفه يوسف نحماني في مذكراته [ترجمت للعربية وقدّم لها الياس شوفاني، وصدرت عن دار الحصاد في دمشق 2010 ] مشين بجميع المقاييس ولا سيما قصة شرائه جبل الهراوي وأراضي قرية العديسة (600 دونم) وجاحولا والبويزية في سنة 1938، وكذلك أراضي قرى ميس الجبل والمطلة والمنارة وقَدَس والمالكية ومعذر وعولم في سنة 1945. وفي هذا الميدان يورد نحماني أسماء البائعين في المنطقة التي عمل فيها أمثال الياس قطيط الذي باع خربة صبح (6 آلاف دونم) فأقيمت على أراضيها مستوطنتا حانيتا وأيلون. وباع أمير عرب الفاعور في سنة 1939 أراضي قرية الخصاص التي ارتكبت الهاغاناه فيها مذبحة مشهورة في 18/12/1947.

9) يذكر يوسف نحماني في كتابه “مذكرات سمسار أراضٍ صهيوني”, جمع و تحرير يوسف فايتس والذي نشر باللغة العبرية في سنة 1969. ثم أعده للترجمة العربية وقدّم له الياس شوفاني، وأصدرته دار الحصاد في دمشق 2010, أن مجموع ما امتلكه الصهيونيون من أرض فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى 418 ألف دونم. وبلغ مجموع الأراضي التي امتلكها اليهود في سنة 1948 نحو 1734 ألف دونما (ولدى أبو يصير 207000 دونم [ انظر صالح مسعود أبو يصير ” جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن الصادر في العام 1971). وفي جميع الحالات لم تزد ملكية اليهود على 5,7% من أراضي فلسطين حين صدر قرار التقسيم في 29/11/1947. ومع ذلك، من أين حصل اليهود على هذه المساحات الأكثر خصباً في فلسطين؟ لقد حصلوا عليها، عدا البائعين الفلسطينيين، من بعض أفراد العائلات التالية:

– آل سرسق اللبنانيون (ميشال ويوسف ونجيب وجورج) باعوا أراضي الفولة ونورس وجنجار ومعلول في سنة 1910، ثم مرج ابن عامر بين سنة 1921 وسنة 1925، وبلغ مجموع ما باعه أفراد هذه العائلة 400 ألف دونم.

– آل سلام اللبنانيون الذي حصلوا في سنة 1914 على امتياز تجفيف مستنقعات الحولة من الدولة العثمانية، واستثمار الأراضي المستصلحة، لكنهم تنازلوا عنها للوكالة اليهودية. وبلغت المساحة المبيعة 165 ألف دونم.

– آل طيان اللبنانيون (أنطون وميشال) الذين باعوا وادي الحوارث في سنة 1929 ومساحته 308 آلاف دونم.

– آل تويني اللبنانيون الذين باعوا أملاكاً في مرج ابن عامر وقرى بين عكا وحيفا مثل نهاريا وحيدر وانشراح والدار البيضاء. وقام بالبيع ألفرد تويني.

– آل الخوري اللبنانيون الذين باعوا أراضي قرية الخريبة على جبل الكرمل والبالغة مساحتها 3850 دونماً. وقام بالبيع يوسف الخوري.

– آل القباني اللبنانيون الذين باعوا وادي القباني القريب من طولكرم في سنة 1929، وبلغت مساحته 4 آلاف دونم.

– مدام عمران من لبنان التي باعت أرضاً في غور بيسان في سنة 1931 مساحتها 3500 دونم.

– آل الصباغ اللبنانيون الذين باعوا أراضيَ في السهل الساحلي.

– محمد بيهم (من بيروت) الذي باع أرضاً في الحولة.

– أسوأ من ذلك هو أن خير الدين الأحدب (رئيس وزراء) وصفي الدين قدورة وجوزف خديج وميشال سارجي ومراد دانا (يهودي) والياس الحاج أسسوا في بيروت، وبالتحديد في 19/8/1935 شركة لشراء الأراضي في جنوب لبنان وفلسطين وبيعها. وقد فضحت جريدة «ألفباء» الدمشقية هذه الشركة في عددها الصادر في 7/8/1937.

– آل اليوسف السوريون الذين باعوا أراضيهم في البطيحة والزويّة والجولان من يهوشواع حانكين ممثل شركة تطوير أراضي فلسطين.

– آل المارديني السوريون الذين باعوا أملاكهم في صفد.

– ومن العائلات السورية: آل القوتلي والجزائرلي والشمعة والعمري والمملوك وسريس، وكانت لهم ملكيات متفرقة باعوها كلها.

10) بيني موريس, مصدر سابق , ويرى موريس أن حملة الاغتيالات هذه دفعت الكثير من المعارضين للحسينيين- الذين دعموا التمرد حتى منتصف أو أواخر عام 1937 – إلى الارتماء في أحضان البريطانيين، والصهاينة، مثل راغب النشاشيبي زعيم عائلة النشاشيبي وابن أخيه فخري النشاشيبي، اللذان طلبا المساعدة البريطانية والصهيونية، بالمال والسلاح والاستخبارات، وفي عام 1938 ساعدا في تأسيس ما يسمى بـ “كتائب السلام” القروية التي اشتركت مع القوات البريطانية في محاربة الثوار في كثير من الأحيان، وقد زودت كتائب السلام وعناصر المعارضة السلطات البريطانية بمعلومات أدت إلى القضاء على العديد من الثوار و إحباط عملياتهم؛ وكانوا, أي كتاب السلام, يتلقون الأموال’ في كثير من الأحيان، من الوكالة اليهودية لدعم أنشطتهم.

11) من الجدير ذكره أن المجلس الإسلامي الذي يسيطر عليه آل الحسني تعرض للمزيد من الانتقاد والضغوطات لعدم وقوفه بصلابة في وجه عمليات انتقال ملكية الأراضي لليهود, أو إزاء قرارات سلطة الانتداب القاضية بنزع ملكية بعض الممتلكات مثل وقف آل الخطيب لإقامة مكتبة الجامعة العبرية في القدس وإقامة فندق بموجب القوانين البريطانية. وقد عقد المجلس اجتماعاً وطنياً في القدس في 27 تشرين الأول\ أكتوبر 1929 في أعقاب هبّة البراق حضره 300 مندوب أقسموا على ” المحافظة على الأراضي، وبقائها عربية، وأن لا نبيعها إلى اليهود رأساً، أو بالواسطة، وأن لا نسمسر في بيعها. وعلى مقاطعة المصنوعات، والمتاجر اليهودية، وتنشيط المصنوعات، والمتاجر العربية، ونناشد كل عربي على اعتناق هذا المبدأ، والعمل على تنفيذه بكل وسيلة، وأن يقاطع كل عربي، يشتري من اليهود غير الأرض” وظهرت بعض الفتاوى بحق من يبيع الأرض كتلك الفتوى التي أطلقها أسعد الشقيري بقوله ” ولا ريب أن بيع الأراضي، والأملاك لليهود، أشد وقعاً، وأكثر جرماً ممن سجل على نفسة الجنسية الأجنبية التي أفتى فقهاء المغرب، والجزائر، وتونس بأنه لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، عملاً بالآية الكريمة ﴿ومن يتولهم منكم فهو منهم﴾». كما قام المجلس الإسلامي بعد عدة سنوات بدعوة علماء فلسطين لعقد مؤتمر في مدينة القدس لمعالجة موضوعين أساسيين هما، الهجرة، وبيع الأراضي، وقد انعقد المؤتمر في 25 – كانون الثاني -1935. وأطلق على هذا المؤتمر اسم «مؤتمر العلماء» وقد حضره حوالي 400 مندوب من القضاة، والمفتيين، والأئمة، والوعاظ، والمدرسين، والخطباء، وبقية رجال الدين, وأنهى المؤتمر أعماله بإصدار فتوى بشأن بيع الأراضي نصت: «إن بائع الأرض لليهود في فلسطين، سواء أكان ذلك مباشرة، أو بالواسطة، وأن السمسار، أو المتوسط في هذا البيع والمسهل له، والمساعد عليه بأي شكل مع علمهم بالنتائج المذكورة، كل اولئك ينبغي أن لا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ويجب نبذهم، ومقاطعتهم، واحتقار شأنهم، وعدم التودد إليهم، والتقرب منهم».

12) ومن بين الأسماء المعروفة التي باعت أراضٍ لليهود أحمد و إبراهيم الشنطي و قد باعوا في العام 1925 أراضيهم الواقعة بين غابة عزون و تل أبيب و التي تقدّر مساحتها بعدة آلاف من الدونمات, كما باع آل هاشم في ذات العام بيارتهم ( انظر جريدة فلسطين 22\5\1925, عدد 778). و في العام 1933 باع افاد من عائلة بيدس 4 آلاف دونم من أراضي قرية الشيخ مؤنس ( جريدة فلسطين 4\12\1933, عدد 424) , كما تتنازل في العام ذاته 500 شخص عن حقوقهم في الأرض بعد تعرضهم لضغوط و إغراءات بعض السماسرة أمثال إبراهيم أبو كحيل، ومصطفى الريان وصالح الدرويش وبمعرفة الوجيه عبدالقادر بيدس. وقد سلمت بناء على هذا البيع مناطق تل الثورية وإخوان الريان والحارصية ومقتل العبد ( الجامعة الإسلامية 7/12/ 1933, عدد 427). كما باع الشيخ شاكر أبي كشك من شيوخ قبائل يافا ( عشيرة أبو كشك) 1600 دونم قرب تل أبيب، وباع الأرض التي أقيمت عليها المجدل، بني براك. إضافة إلى مستوطنات أخرى. ورغم ذلك تذكر جريدة فلسطين حرفياً أن الشيخ شاكر كان “معروفا كوطني شريف وسجن بسبب وطنيته” وتتساءل الجريدة: “ولا ندري كيف تمكن الوسطاء [أي السماسرة] من إيقاعه في حبائل الصهيونيين” (جريدة فلسطين 23/ 12/ 1925 ,عدد1168(., وفي بلدة قاقون باع عيد اللطيف أبو هنطش 1400 دونم للصندوق القومي اليهودي, وباع نمر أبو ديبة أراضي مسكة ف قضاء يافا بالشراكة مع عمر البيطار وحسن الجيوسي و أبناء كاظم الحسيني. بالإضافة إلى أفراد من عالة أبو لبن و يعقوب الغصين , كما باع الحاج عبد لرحيم النابلسي و مصطفى موسى أبو حجلة أراضيٍ في بلدة جلجولية ( جريدة الدفاع 14\8\ 1934, عدد 95), كما باع خليل البطة عمدة قرية حجة ” قرب نابلس” حوالي خمسة آلاف دونم من أراضيه التي يملكها قرب قرية إجزم في قضاء حيفا , وباع راغب النشاشيبي 544 دونم من أراضيه الواقعة في جبل المشارف (سكوبس) في القدس لحساب الجامعة العبرية, كما باع عبد الرحمن التاجي الفاروقي أراضيه البالغة نحو 1300 دونم في القبيبة وباع شكري التاجي الفاروقي 2000 دونم من أراضي قرية زرنوقة القريبة من القبيبة في قضاء الرملة, وفي قضاء رام الله باع جميل الحسينية أراضيه في بلدة دير عمار , ومن غزة شارك كل من سعدي الشوا و جمال الحسني و فهمي الحسيني ” عمدة مدينة غزة” في بيع الأراضي للمنظمات الصهيونية. كما قام الوجيه صالح أفندي المحمد بيع 15 الف دونم في شفاعمرو لصالح شركة الاستيطان الصهيونية ” إيكا” ( جريدة فلسطين 1930, عدد 1531), كما باع محمد فريج و يوسف التايه و مطلق السرحان و حمدان الدحيلية أراضي في قرية شويكة بالنيابة عن 200 شخص. و في قرية كفر ثلث تمت عملية البيع عن طريق عيسى العرار و رشيد العبد حسن و أحمد السعيد موسى و الحاج محمود العرار و موسى إسماعيل العلي و موسى العرار و محمود الهتش. و في كفر زيباد , قضاء طولكرم كان عمليات البيع تتم على يد مختار القرية رشيد إبراهيم غنايم و محمد الحاج عبد الرحيم و عبد الرحيم داود أبو ناصر و حسيم مصطفى المغربي و صالح الأحمد و عبد الرحيم هلال حسن سلمان و من الجدير ذكره أن حوالي 20% من الأراضي المباعة في كفر زيباد كانت من جزء من المقرة الإسلامية في البلدة. و تذكر جريدة الكرمل ( 27\12\1925, عدد 1269) أن الشيخ أحمد السويركي مختار عشيرة البواطي باع جزء من أراضي قبيلة الغزاوية في غور بيسان مقابل 300 جنيه , دفع منها 46 جنية لحكومة الانتداب و تزوج بـ 129 جنيه , وبحسب جريدة الدامعة العربية ( 13\3\1932, عدد 825) باع شخص يدعى غسان من قرية دير غسان ( قضاء رام الله) ما يملكه من أراضي جبلية في مجدل الصادق ( وتعرف أيضاً بمجدل يابا و تتبع قضاء الرملة) بمبلغ 3000 جنيه. كما قام السماسرة إبراهيم نزال و باجس حنا معدي من طيبة رام الله بالاشتراك مع مختار قرية رامون محمود أبو سعدة لاستملاك أراضي جبلية و سهلية في قريتي الطيبة و رامون, وتذكر جريدة الدفاع ( 7\12\1934) أنهما تمكنا من شراء خربة الديس و قطعة أرض أخرى تدعى عين العالية. وباع مختار قرية القباب ( قضاء الرملة) حوالي 2000 دونم, كما باع آل العزة حوالي عشرة آلاف دونم من بلدة النعاني ( قضاء الرملة) حسب ما تذكر جريدة الكرمل 13\2\1934 , عدد 1270). كما تورد جريدة الجامعة العربية أسماء قرى بيعت بأكملها لليهود ( 10\11\1932, عدد 948). ومن أهم السماسرة الذين كان لديهم دور في تسريب الأرض للمنظمات الصهيونية: عبداللطيف أفندي أبو هنطش, محمود العمر, محمد الزيدان, محمد القدور, الحاج محمود, سيف أبو كشك “شقيق الشيخ شاكر أبو كشك”, خضر أبو الروس، حنا بطارسة ،حنا إبراهيم ميلادة من بيت لحم والأخير هو ورئيس بلديتها بين عامي 1926 و 1928.

13) يذكر باروخ كيمرلنغ و جويل س. مجدل في كتابهما “الشعب الفلسطيني: تاريخ” يمكن إرجاع الشعور القومي الفلسطيني إلى العام 1834، عندما حدث تمرد لمجموعة من الفلاحين في منطقة نابلس ضد حكامهم المصريين في ذلك الوقت, في حين لا يتفق معظم المؤرخين على ذلك، ويحددون ولادة القومية العربية الفلسطينية في عشرينيات القرن الماضي (بعيد ظهور القومية بسنوات قليلة فقط). رغم أن التعاطي في الشأن القومي انحصر آنذاك بأفراد الطبقة الوسطى والعليا والعائلات الأرستقراطية و بقي حصراً لهم لسنوات عدة وهذا ما جعل البعض يصل إلى تعميم يرى أن حوالي 80 من عرب فلسطين لم يكونوا يمتلكون مثل هذا الوعي القومي ويفتقرون إلى الوعي السياسي أو الأيديولوجية “الوطنية”. ولكن ما كان سائداً في تلك الفترة هو لخطاب الديني الذي كان يلعب دوراً محفزاً لحشد الناس من أجل هدف سياسي أو مشروع وطني, وبالتالي لا يمكن القول أن هزيمة العام 1948 تعود لغياب الروح الوطنية لدى الفلسطينيين , بل ثمة عوامل عديدة مترابطة و متشابكة ساهمت في وصول المجتمع الفلسطيني إلى “النكبة”.

Aljarmaq center Aljarmaq center

Aljarmaq center Aljarmaq center